我们为什么不再出产爱因斯坦

原文:Why we stopped making Einsteins - by Erik Hoel

贵族式辅导 I:解释天才的衰落

作者:Erik Hoel

2022 年 3 月 16 日

我认为,人类最令人沮丧的事实是,在 21 世纪,世界上大多数人获得了基本上免费获取全部人类知识的机会,这竟然没有催生一个黄金时代。

只要你深入思考互联网的降临,就似乎无法不开始抛弃那些关于天才是如何产生的固有观念。如果天才的产生仅仅关乎基因或天赋,那么在过去一个世纪里,随着世界人口急剧增长、大众教育飞速普及、全球范围内的种族和性别壁垒不断被打破,尤其是在近几十年来自由信息渗透到社会各个角落的背景下,我们理应见证一场天才的井喷——最顶尖的数学家、最伟大的科学家、最令人惊叹的艺术家竞相涌现、百花齐放。

如果你认为期待一场文艺复兴太过宏大,那么你至少会承认,我们应该期待出现某种程度的提升吧?

然而,这个伟大的现实世界实验不仅没有产生任何效果,甚至可能产生了完全相反的效果——天才的衰落。想想如今真正具有世界历史意义的天才是多么罕见,而过去的情况又是多么不同。在《伟大的书籍都去哪了?》一文中,塔纳·格里尔引用了奥斯瓦尔德·斯宾格勒的观点——这位早在 1914 年就开始记录天才衰落现象的先驱——来指出我们当前面临的天才衰落现象。

[斯宾格勒]反复将托尔斯泰(卒于 1910)、易卜生(卒于 1906)、尼采(卒于 1900)、赫兹(卒于 1894)、陀思妥耶夫斯基(卒于 1881)、马克思(卒于 1883)以及麦克斯韦(卒于 1879)描述为具有划时代「世界历史性」意义的人物:换言之,他们是与柏拉图、阿基米德、奥维德、莎士比亚和牛顿同一层面的巨匠。斯宾格勒并未论证他们的功绩;在他看来,这些人理所当然应被视为「世界历史性」人物,这一点显而易见。并且,从他论述的方式可以清楚地看出,他料定自己的读者对此早已心照不宣。

仔细想想吧!斯宾格勒于 1914 年开始撰写《西方的没落》。那时,托尔斯泰仅去世四年,马克思也才去世三十年。但斯宾格勒却能够断言——并且完全相信他的读者不会质疑——这些人已跻身于人类最伟大人物的全球先贤祠。然而,持有此类判断的远非斯宾格勒一人。十年之后,约翰·厄斯金开设了他那门关于西方传统伟大著作的课程——该课程堪称哥伦比亚大学共同核心课程、圣约翰学院课程体系以及《西方世界伟大著作》系列的开山鼻祖——其内容同样涵盖了上述所有名字。在此基础上,厄斯金还增补了威廉·詹姆斯、西格蒙德·弗洛伊德、托马斯·哈代和查尔斯·达尔文的名字……

在过去十年间去世的人物中,有谁能让你理直气壮地赋予如此评价吗?

过去二十年呢?

过去三十年呢?

或者说,当今在世者中,又有谁担得起这样的描述呢?

我可以列举出一系列其他性质类似的分析(实际上是哀叹),从《自然》杂志的《科学天才已经灭绝》到《新政治家》的《知识分子的衰落》,再到《高等教育纪事报》的《天才们都去哪了?》,以及《连线》杂志的《发现的困难(天才们都去哪了?》,哲学家埃里克·施维茨格贝尔(Eric Schwitzgebel)的《福多尔们都在哪里?》,以及我自己关于缺乏领军小说家的哀叹。

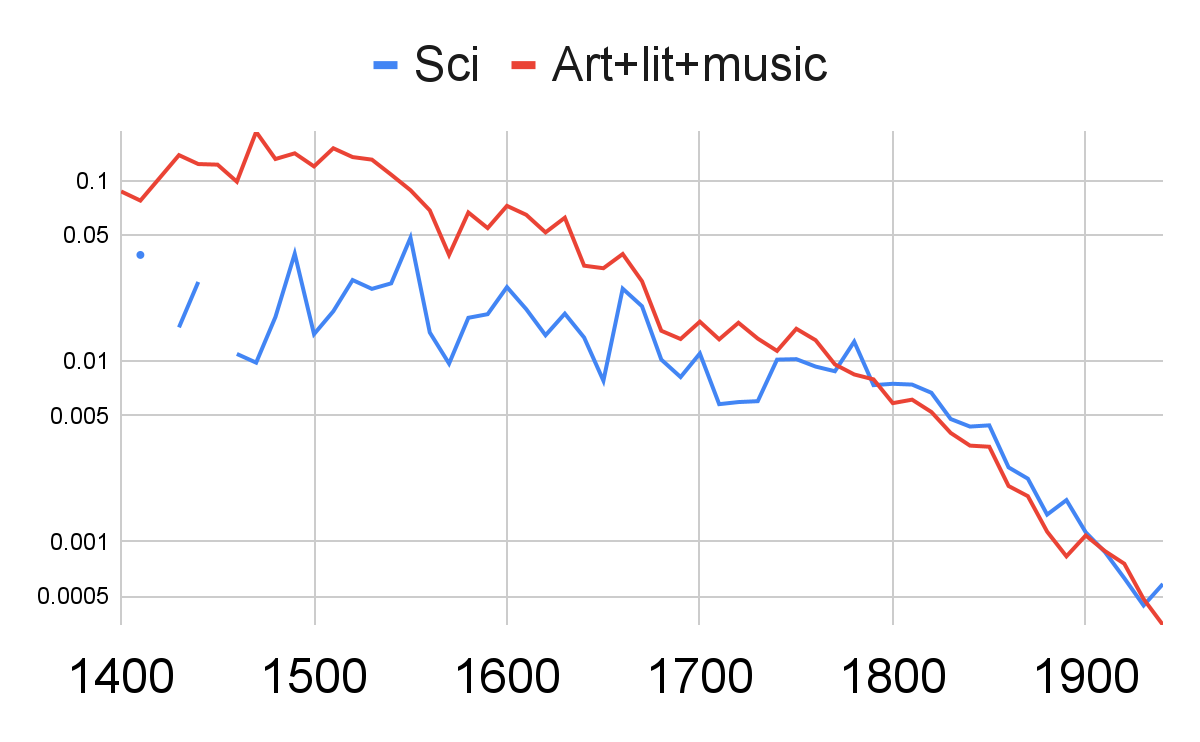

如果你不同意,我当然承认要为天才的衰落找到无可辩驳的证据是困难的——智力贡献极难量化,天才的定义总是存在争议,而且任何讨论都必然会回避各种观点和反驳。但至少乍看之下,数据似乎支持了这种坊间说法。以下是 Cold Takes 博客文章《今天的贝多芬在哪里??》中的一张图表。在下图中,我们可以看到备受赞誉的科学家(蓝色)和艺术家(红色)的数量,除以有效人口(指拥有教育和渠道能够为这些领域做出贡献的总人口)。

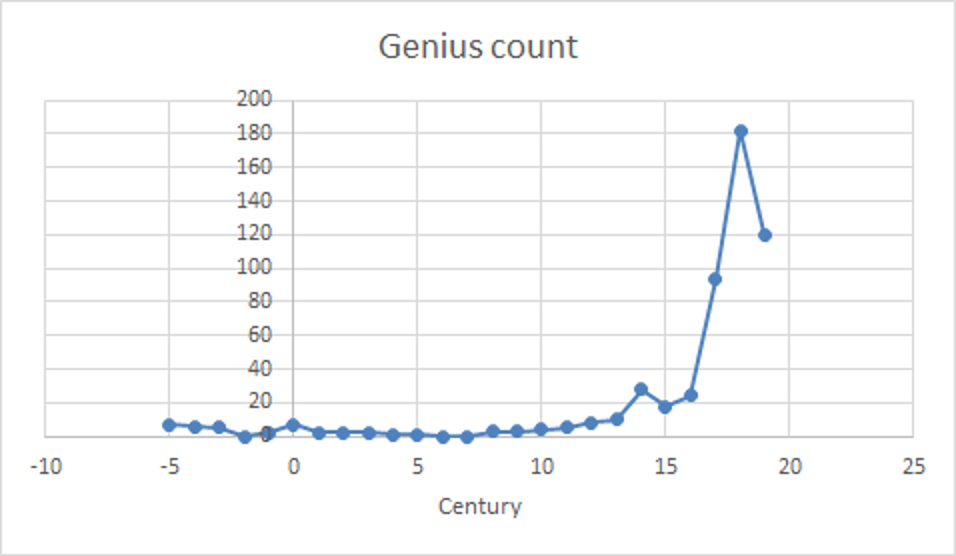

这个特定的数据集截止于 1950 年,但下降趋势已经非常明显。而《奇怪的循环卡农》则根据维基百科的提及次数整理了这张关于天才的图表。

来自《天才的神话》

这些图表甚至还没有量化互联网所代表的有效人口爆炸式增长(及其令人不安的、伴随而来的天才井喷的缺失)。

当然,有人可能会反驳说,现在仍然有许多爱因斯坦,他们只是没有显现出爱因斯坦那样的特质,因为现在的思想成果更难获得了。这个「思想越来越难获得」的论点确实有数据支持,尽管并非所有人都认同。然而,即便思想真的(在某种程度上)越来越难获得,这真的能完全解释我们天才匮乏的现状吗?难道在过去二十五年里,思想变得更难获得的程度,恰好就完全抵消了地球上几乎每个人都能免费获取海量信息所带来的爆炸性影响吗?而且,「思想越来越难获得」的说法,在硬科学之外的领域,比如音乐或小说创作中,似乎尤其缺乏说服力。

我们可能不愿承认这一点,但天才的缺席是一个重大问题。全球文化和智识的枯竭,对人类的长远存续构成了生存级别的风险。天才能阻止这种情况的发生;他们使我们革新,使我们恢复活力、重焕生机。我们不应回避这一点。

那么,所有的爱因斯坦都去哪儿了?

答案一定隐藏在教育领域的某个地方。而如果我们审视关于不同教育策略及其有效性的研究,确实会看到关于最佳实践、学习风格、班级规模、教育投入和公平性等各种各样的争论。但实际上,我们主要看到的是,这些因素大多影响甚微。教育研究者、同为 Substack 作者的 Freddie deBoer 指出:

……在芝加哥,通过抽签进入一所据称更好的学校,对教育成果并无影响。在纽约呢?也无影响。决定大学毕业率的是高中质量吗?不,那并无影响;真正起作用的是「入学前的能力」。私立学校对比公立学校呢?在校正了潜在的人口统计学差异后,并无影响。许多城市的家长执着于将孩子送入需要通过竞争性考试才能入学的高中,但当你调整了能力差异后会发现,就读这些学校并无影响。那些刚好低于录取分数线的孩子和刚好高于录取分数线的孩子,其基础能力非常相似,因此,尽管他们去了截然不同的学校,最终结果却非常相似,这一点我们丝毫不会感到惊讶。(人们之所以认为这些学校很重要,其背后的错误逻辑,与让哈佛大学从中受益的逻辑完全相同。)同样,肯尼亚那些备受追捧的公立学校也无影响。在中国通过抽签选择初中呢?还是没有影响。

许多人将学校的这种零效应视为基因决定论的证据,认为某些先天能力(如智商)才是真正重要的因素,而教育充其量只是一种传递事实知识库的载体。

我认为情况并非如此。因为,颇具悖论意味的是,对于教育孩子的唯一最佳方式,其实存在一个公认且具体的答案,这种方式具有清晰、明显且强大的效果。问题在于,这个答案是不可接受的。这种优越的教育方法极不公平,并且让那些处于社会经济阶梯最顶端的人享有特权。这个答案在历史上是众所周知的,如今也被教育研究者们所观察到:那就是家教辅导(tutoring)。

家教辅导,即一对一教学,能够显著提升学生的能力和成绩。在教育研究领域,这种效果有时被称为「Bloom 的两个标准差问题」,因为在 20 世纪 80 年代,研究者 Benjamin Bloom 发现,接受一对一辅导的学生

……比采用传统教学方法的学生表现好两个标准差——也就是说,「接受一对一辅导的平均学生超过了对照班级 98% 的学生。」

然而,尽管一对一辅导的有效性已被广泛认可,其现代形式几乎普遍只关注特定的标准化考试:在美国,AP 考试、SAT 和 GRE 构成了私人辅导的「圣三角」。这意味着当代最有效的教育方法——一对一辅导,绝大部分只针对那些能在大学申请简历上增色的少数可量化指标。

这只是历史上一对一辅导的一个狭隘版本。回溯历史,一对一辅导曾有着更为广泛的应用范围,至少对于精英阶层而言,它是早期教育的主要方式。

让我们将这种古老的形式称为「贵族式辅导」,以区别于你在咖啡馆里匆忙复习 SAT 数学题的那种辅导。它也不同于「虎妈式教育」,后者特别专注于为孩子们包装简历,以满足顶尖大学近乎苛刻的录取要求。贵族式辅导并不关注可量化的指标。在历史上,它通常涉及一位受聘的成年导师,这位导师在其领域内是专家,会花费大量时间陪伴一个年幼的孩子或青少年,不仅指导他们,还与他们进行讨论,常常以住家形式进行,旨在培养知识,同时也激发他们对智识性主题和领域的兴趣与投入。顾名思义,这主要为贵族所保留,这意味着——毋庸置疑——它带有深刻的不平等性。

这是一个可以追溯到极其久远年代的传统。例如,想想有史以来最伟大的政治家之一、少数真正的哲学家王之一——罗马皇帝马可·奥勒留(Marcus Aurelius)。威尔·杜兰特(Will Durant)在其著作《文明的故事:第三卷,凯撒与基督》(The Story of Civilization: Vol III, Caesar and Christ)中如此评价奥勒留的教育:

从未有一个男孩接受过如此坚持不懈的教育……马可喜欢游戏和运动,甚至捕鸟和打猎,也有人努力训练他的身体以及他的心智和品格。但在童年时期拥有十七位导师是一个沉重的负担(或曰‘甜蜜的负担’)。四位语法学家、四位修辞学家、一位法学家和八位哲学家瓜分了他的灵魂。这些老师中最著名的是科尔内利乌斯·弗龙托(M. Cornelius Fronto),他教他修辞学……马可敬爱他,向他倾注了一个充满深情、出身皇室的学生所能给予的一切善意,并与他互通充满私密魅力的书信……

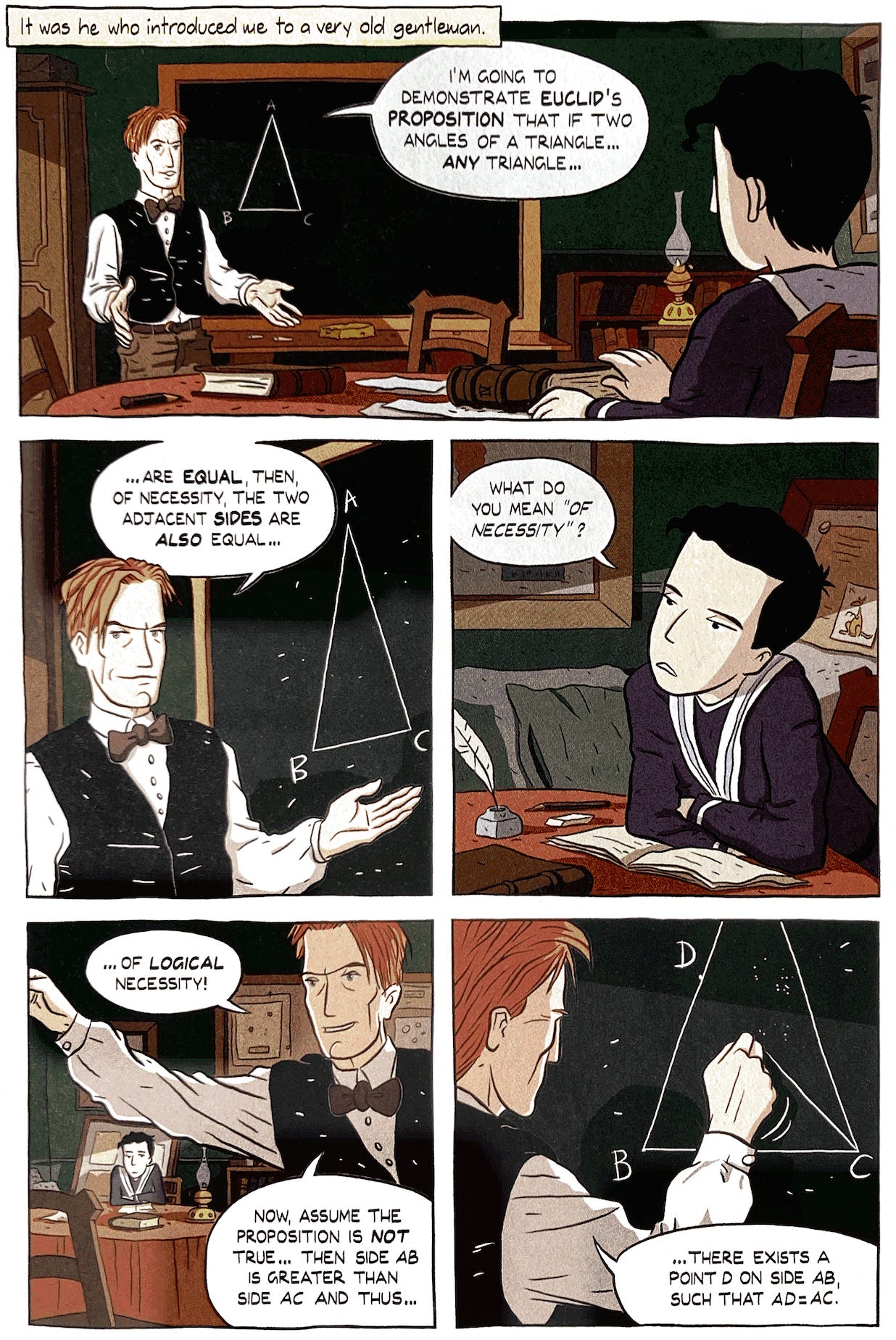

贵族式辅导跨越了不同王国和大陆,持续了数千年之久。如果我们将时间快进近 2000 年,我们会看到伯特兰·罗素,20 世纪无可争议的天才之一,他正是贵族式辅导的典型案例——由富有的祖父母抚养长大,他直到 16 岁才开始正式上学,并且拥有一系列轮换的导师,其数量堪比马可·奥勒留。其中许多人本身就是杰出的科学家和知识分子,例如,罗素的一位导师 J. 斯图尔特(J. Stuart),他本人就曾是开尔文勋爵(Lord Kelvin)(就是那个「[开尔文](https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin#:~:text=The kelvin is the base,Kelvin (1824–1907).&text=The relation between kelvin and,%3D t°C %2B 273.15.)」温标的命名者)的学生。罗素,得益于他详尽的自传,让我们得以清晰地了解贵族式辅导究竟是怎样的。以下摘自罗素生平的图像小说改编版 Logicomix:

罗素那位著名的同胞路德维希·维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)也享有类似田园诗般的学习环境,他在家接受私人辅导直到 14 岁。随便点一个天才的名字,你就能找到一位导师:约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann)的女家庭教师[1]教他语言,他后来也有其他的导师。即使在孩子们并非完全在家接受教育的情况下,直到 20 世纪后半叶,贵族式辅导也是对传统教育的一种常见且持续的补充。想想达尔文(Darwin)是多么轻松自然,年仅 16 岁、已经进入大学的他,亲自雇佣了约翰·埃德蒙斯通(John Edmonstone)——一位曾经的奴隶、后来的黑人自由民——在他的课余时间教授他动物标本剥制术(这些课程后来对他乘坐贝格尔号考察船收集标本起到了关键作用)。年轻的达尔文在他的信中如此描述埃德蒙斯通:

……靠制作鸟类标本为生,他手艺精湛:他收费给我上课,我常常和他待在一起,因为他是一个非常和蔼可亲且充满智慧的人。

当你回溯更远,到 17、18 世纪,贵族式辅导更是常态,导师们往往本身就是贵族阶层的一员。伏尔泰(Voltaire)年轻时的导师是博学且见多识广的夏多内夫神父(abbe de Chateauneuf),他同时也是伏尔泰的教父。反过来,伏尔泰也曾是埃米莉·杜·夏特莱(Émilie du Châtelet)的导师,后者是一位早期的女科学家和数学家(她对导师要求苛刻是出了名的)。第一个算法的发明者阿达·洛芙莱斯(Ada Lovelace),年轻时由玛丽·萨默维尔(Mary Somerville)辅导,后者是另一位早期的女科学家(实际上,「科学家」(scientist)这个词正是为了以性别中立的方式指代萨默维尔而专门创造出来的,而非此前使用的「有学问的男人」(man of science))。

伟大的哲学家笛卡尔可以说是因为当家教而丧命的——53 岁时,他不得不在清晨 5 点这个反人类的时间点给克里斯蒂娜女王授课,而早上步行前往寒冷的城堡(他讨厌那里)让他患上了肺炎。[2] 但大多数时候,作为导师的生活本质上是一份舒适的、受人资助的工作,你向年幼的孩子灌输探索知识的乐趣,以换取丰厚的薪水,并保留大部分空闲时间——住在托尔斯泰(Tolstoy)庄园的导师们肯定有这种感觉,在早上教育完年轻的作家后,晚上则消磨时光、追逐当地的农家姑娘。

确实,贵族式辅导曾是何等普遍,令人瞩目。基本上可以说是标配。你或许听说过年轻的欧洲贵族们所进行的「壮游」(Grand Tour),他们游历各国,访问大学,体验不同的文化、美食和名胜。但你是否知道,这些年轻贵族出行时总是有导师随行呢?

年轻人(无论男女)都不会独自旅行。通常是先前已经教导过这个男孩的导师,在其旅行期间继续陪伴左右。也可能是一位特别指定的旅行导师来负责监督整个旅程。

历史上,通过辅导刻意培养出天才的最清晰案例,或许当属约翰·斯图尔特·密尔(John Stuart Mill):他是哲学家、经济学家、政治家、早期的女权主义者,也是一位全能的文艺复兴式人物。他的父亲,本身已是一位著名知识分子,明确地将约翰培养成一位天才,以期他能继承哲学上的功利主义事业,并刻意让年幼的约翰远离同龄的孩子。其结果是:

从三岁开始学习希腊语,八岁学习拉丁语,密尔到十二岁时已经掌握了大部分古典经典——同时还学习了代数、欧几里得几何以及主要的苏格兰和英国历史学家的著作。在他十几岁早期,他学习了政治经济学、逻辑学和微积分,并利用业余时间将消化实验科学的论著作为消遣。十五岁时——在结束了为期一年的法国之行(他最终将法国视为自己的家)归来后——他开始研读哲学、心理学和政府学方面的主要论著。所有这一切都是在他父亲严格的日常监督下进行的……

这最后一点揭示了一种常见的模式:父母与导师之间的界限常常是模糊的,而贵族式的家教辅导正是通过这种方式,有时也影响到了非贵族阶层的生活。卡尔·马克思(Karl Marx)的父亲(他富有到拥有自己的葡萄园)就曾私下辅导他直到 12 岁,之后他才开始接受正规的学校教育。再想想后来的汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)的例子,她是 20 世纪哲学界的巨擘;在希特勒崛起的德国,她出身于上层中产阶级的犹太家庭,并非贵族出身,但她在年轻时期的不同阶段都接受过拉比和教授的独立辅导,而且,或许更具相关性的是,她自己的母亲就扮演了一个典型的贵族式导师的角色[3]:

汉娜·阿伦特的母亲自认为是思想进步的人,力求按照严格的歌德式路线来培养女儿,这其中就包括阅读歌德的全集……在当时,歌德被认为是 Bildung(教育,即有意识地塑造思想、身体和精神)不可或缺的导师……汉娜的成长进步(Entwicklung)被她母亲仔细地记录在一本名为 Unser Kind(我们的孩子)的书中,并根据当时所谓的 normale Entwicklung(「正常发展」)标准来衡量她的成长。

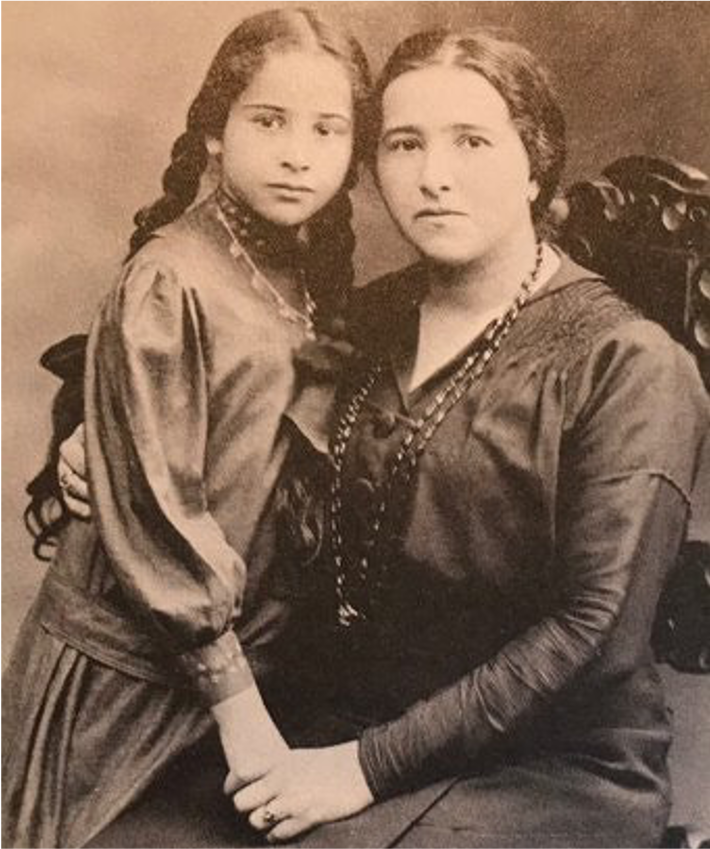

Hannah Arendt 和她的母亲

另一个父母担任贵族导师角色的案例是弗吉尼亚·伍尔夫。尽管伍尔夫以未接受正规教育而闻名,但她实际上接受了严格的在家上学。

在成长过程中,伍尔夫没有上学。然而,她有一位专门教导她英国文学和经典著作的导师。她的父亲也积极参与她的教育,为伍尔夫和她的兄弟姐妹提供私人课程,在课程中推荐文学作品并帮助提升他们的写作能力。

考虑到这些例子,很可能天才在家族中世代相传这一现象的一个重要贡献因素是,家族中的天才成员充当贵族式导师,鼓励学习和思考,并向年轻一代灌输对更高层次知识的追求精神。当伯特兰·罗素的哥哥在他 11 岁时向他介绍几何学时,罗素后来在自传中写道,那是:

……我生命中的重大事件之一,如同初恋般令人目眩神迷。

这真的仅仅源于他先天的遗传天赋,还是数学因为他哥哥的关爱而染上了色彩?

最近,我与一位朋友讨论一个假设:贵族式辅导(那种我们如今已不再实践的方式)是唯一已知的、至少能偶尔产生天才的一贯方法。他反驳道:「那爱因斯坦呢?」这确实是一个很好的反例。爱因斯坦的声誉使他看起来是天才中最具民主色彩的一位,他几乎就是天才的同义词;他的例子似乎强调了天才的内在性,即天才可能来自任何地方,甚至可能是一位卑微的专利局职员。不是流传着他中学成绩不好的故事吗?

嗯,事实证明,那些关于他学校表现不佳的说法大多被夸大或纯属杜撰。爱因斯坦在成长过程中,在数学和哲学等学科上有多位导师,比如他的叔叔雅各布·爱因斯坦(Jakob Einstein)就教他代数。事实上,爱因斯坦家还有一位家庭导师,名叫马克斯·塔木德(Max Talmud)(这可能是有史以来最棒的导师名字了),而正是这位马克斯·塔木德,在阿尔伯特 12 岁时向他介绍了几何学,为年轻的阿尔伯特最终将我们对时空的理解转变为几何化的洞见埋下了伏笔。或许我们如今不再产出爱因斯坦,正是因为我们不再有马克斯·塔木德这样的人了。

马克斯·塔木德,爱因斯坦儿时的导师

我当然不是说贵族式辅导是通往天才的唯一途径。比如拉马努金(Ramanujan),他的父亲只是一名职员,但他却是有史以来最伟大的数学家之一(不过我得简要提一句,他家确实曾接待过寄宿的大学生,有人认为这些人可能充当了非正式导师的角色)。有些天才并未接受过辅导,尽管要证实「完全没有辅导」这种情况是出人意料地困难;除非是在详尽的传记中,否则辅导经历往往被略而不提。然而,可以肯定的是,那些未来的天才儿童似乎都曾与具有智识倾向的成年人有过极不寻常的大量一对一相处时间,后者常常向他们介绍远超其年龄的高深主题。一旦你开始留意,就会发现导师简直像蘑菇一样在历史上的天才人物周围冒出来。

关于为何历史上几乎所有知识分子都出身贵族的传统解释是,他们是唯一有闲暇时间来追求精神生活的人。但如果这从来不仅仅关乎闲暇,同时也关乎一种如今已不再受青睐的教育方式呢?

因为天才的减少确实似乎与贵族时代的终结相吻合。欧洲在天才史上占据着举足轻重的地位,原因固然很多,但或许也包括其长达数世纪的贵族接受家教辅导的传统。而且这种传统一直延续到相当晚近的现代。例如,如果有人用枪指着我的头,让我说出 20 世纪最伟大的两位思想家,我会选择伯特兰·罗素和约翰·冯·诺伊曼。他们基本上都是贵族出身,这真的是巧合吗?毕竟,「冯」(Von)本身就是一个贵族头衔。他们是那个可耻地、迅速地抛弃了他们这类人的世纪里的遗迹和不合时宜者,如同来自旧世界的异乡人。

现在再来看看我们目前的状况。尽管口头上宣称的恰恰相反,但总的来说,美国的教育体系完全是建立在基因决定论的基础之上的。一个孩子出生时就被假定拥有一系列天赋特质,例如,包括他长大后想成为什么(这偏好不知怎地似乎在他们六岁时就已完全成型、等待发掘)。然后,他们被投入学校系统——一个竞争性的学业精英管理制度,包裹在迟钝的层级官僚体制之中——他们将在这种结构里度过大部分青少年时光,被迫主要向那些和他们一样知之甚少的同龄人学习。那些无法安坐课堂的孩子会被喂药,直到他们能坐住为止。如果他们碰巧考试成绩好,或者他们的父母舍得花钱,他们或许能进入稍小一点的班级,遇到稍好一点的老师和稍聪明一点的同伴,但整体结构并无二致。大多数孩子亲身遇到的第一位真正的知识分子是他们的大学教授——而那时他们已经十八岁,并且置身于一个几十人的大课堂之中(即使在哈佛,入门课程通常也有数百人之多)。这样的方法无法稳定地培养出天才,这难道有什么好奇怪的吗?这难道不是与人类通常对事物产生兴趣的方式背道而驰吗?我们将孩子与伟大的头脑隔离开来,而且,或许也值得一提的是,我们也将伟大的头脑与孩子们隔离开来了。

如今,辅导主要被视为对教育官僚体系内部失败的一种纠正措施,就像是帮助应对某门课程、某个年级或某次考试的干预手段[4]。总的来说,那些在学校表现优异的学生并不会接受辅导——这感觉就像是,我们把那神秘的「天才酱汁」仅仅涂抹在了那些注定不会成为天才的孩子身上。

科技能否再次扮演救世主的角色?或许,贵族式辅导不必再是贵族的专属。近期的研究已经显示,与传统的在线课程相比,使用 AI 导师可以产生两个标准差的效果提升。或许在未来,我们可以想象个性化的 AI 家庭女教师和 AI 导师。但到那时,我们是否还需要人类天才呢?

回到当下,尽管在线课程日益普及,但互联网这一宏大实验已经向我们证明,仅仅获取信息对于培养天才的作用微乎其微——甚至可能几乎毫无作用。YouTube 上的数学教程固然很棒,但它们本身并未催生数学的黄金时代。从历史来看,天才的出现不在于能否接触到知识,而在于能否在早期深度参与知识探索。对人类而言,这种参与本质上是一种社交活动;特别是对儿童来说,这需要与成年人的互动,成年人不仅能给予他们个性化的关注,还能为他们示范严肃的智识投入是何种模样。想想看,对于青春期前的爱因斯坦而言,二十多岁的马克斯·塔木德递给他斯宾诺莎和欧几里得等人的伟大著作时,该是多么具有影响力。

你能为自己的家庭聘请一位马克斯·塔木德吗?我完全可以想象会有创业公司专门提供在线贵族式辅导服务,其目标并非应试或包装大学简历,而是专注于基础知识的培养,与学术大规模生产的常规范式截然不同。这实际上也契合了近期的一些其他运动,比如「慢食」运动。如今,在家上学甚至「非学校教育」(后者听起来在某些情况下可能本质上就是由父母主导的贵族式辅导)已经显著兴起。然而,对于这样一家初创公司而言,问题是显而易见的:家教辅导凸显了经济特权。正如托克维尔(Tocqueville)所指出的,对贵族制度的排斥是美国精神特质的基础。很能说明问题的是,尽管我确信其真实性,但在写这篇文章时我仍感到不适。

因此,即便成本对于上层中产阶级来说可以承受,这样的体系会被允许存在吗?

并非一切都会随着时间推移而变得更好。有些事物在过去做得更好,这既因为智慧的失传,也单纯因为过去的东西不是大规模生产的。漂亮的旧式连衣裙、手工缝制的毛毯,甚至厨房用具,过去都更坚固耐用。你可以在网上购买大规模生产的廉价武士刀,但如果用它对抗一把经过二十次折叠锻造的钢刀,你就是在自寻死路,即使后者已经年代久远。由意大利斯特拉迪瓦里家族成员手工制作的斯特拉迪瓦里小提琴,传奇般地被认为拥有比即使用最现代技术制作的小提琴更为卓越和独特的音色。

一个孩子,从女家庭教师教授多种语言,到知名学者辅导高等数学,这样的经历在当今世界同样是无法复制的。在将教育转变为大规模生产体系的过程中,我们创造了一个极其民主的制度,让大多数人以及整个世界都受益匪浅。这是正确的决定。但我们失去了那些最优雅、最美丽的头脑,那些如同精神上的斯特拉迪瓦里琴一般、经由手工匠心般的培养过程而诞生的心灵。

不幸的后果是,在非常真实的意义上,我们的知识文化中充斥着这样的人物,他们本质上是其贵族先辈的大规模生产的廉价仿制品。他们质量尚可,能够发挥作用,而且,毫无疑问,生产成本确实低廉。但我认为,他们发出的「声音」,与先辈们不尽相同。

这是贵族式辅导系列的第一部分,后续有「对贵族式辅导重要性的质疑」(第二部分)。第三部分在「天才们过去是如何被培养的」中探讨了贵族式辅导的日常安排。

[1]

女家庭教师(governesses)似乎是这段历史叙事中被忽视的一部分——她们通常不被明确称为导师(tutors),但实际上扮演了完全相同的角色,特别是在教育最初阶段,比如语言学习方面。而且,在那些最终成为当代天才的贵族中,女家庭教师的普及程度甚至超过了导师。

[2]

笛卡尔因家教而死的事件远不是学者们最不光彩的死亡方式中的佼佼者——那个「荣誉」是留给那些因与狗相撞而死的人,例如,让·雅克·卢梭被一只活蹦乱跳的灰猎犬撞倒。库尔特·冯内古特在幸存德累斯顿大轰炸数十年后,被一只小狗的牵引绳缠绕在腿上而绊倒。但弗朗西斯·培根超越了他们所有人,他因尝试用雪填塞一只死鸡而著名地离世。

[3]

就连汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)的情人,也扮演了贵族式导师的角色。当阿伦特还是个年轻的大学生时,她与她的教授、哲学家马丁·海德格尔(Martin Heidegger)有染,她(或许有些反常地)将这段关系描述为「我一生的幸事」。据称:

对海德格尔而言,阿伦特是一位年轻貌美、且能跟上他复杂思辨路径的女性;而他对阿伦特而言,则是通往存在主义哲学和智识生活的启蒙。

[4]

或许超级富豪们如今仍在私下里进行贵族式辅导?事实证明,即使我们看看那些收费最昂贵的辅导,他们提供的服务也大多属于「干预措施」的范畴:

……他曾为西海岸一个富裕家庭安排过一位年薪高达 40 万美元的导师。那家的孩子在学业上遇到了困难,并且有药物滥用问题,因此这位导师不仅要在家辅导这个学生,还要指导他和他的家人完成康复治疗。